Descolonizando a filosofia: como ser tragado por uma “voragem de outramento”. Reflexões com Viveiros de Castro, Oswald de Andrade e Nietzsche.

“Nosso problema é como dar fundamentos materiais diferentes à nossa liberdade. (…) Há uma crise da liberdade, a angústia de ver Gaia se transformando numa gaiola, cada vez mais exígua e que ameaça nos esmagar.” – Eduardo Viveiros de Castro, “A Revolução Faz o Bom Tempo” (Conferência no Evento “Os mil nomes de Gaia”)

E se a filosofia a que estamos acostumados for uma gaiola estreita demais, que nos limita mais do que expande nossos horizontes? Assim como “o passado é uma roupa que não nos serve mais”, como canta Belchior, a filosofia tradicional, feita por caras-pálidas logocêntricos, não deve ser transcendida? E como o faríamos senão a partir de radicais práticas de descolonização de nosso pensamento? Este que se acostumou demais à servidão em relação àquilo produzido nas chamadas metrópoles da civilização ocidental?

Como daríamos fundamentos materiais diferentes à nossa liberdade sem antes trazer abaixo as barreiras mentais e as fronteiras do pensamento que nos mantêm encarcerados num si de seita ao invés de abertos à desconstrução do eu num infindo processo de outrar-se?

Com esta enxurrada de questionamentos inauguramos este texto-travessia que tenta abrir outros caminhos para quem quer filosofar fora da gaiola e pôr pensamento pra oferar “fora da caixa” (à maneira de Roman Kznaric, o instigante filósofo australiano). Comecemos pelo óbvio: é preciso problematizar e confrontar a tradição filosófica dominante, nascida de uma matriz européia, quando esta serve como ferramenta para instaurar uma fratura entre os povos que filosofam (supostamente superiores) e os coitados dos povos “primitivos” desprovidos de filosofia (e por isso degradados, no viés ocidentalista e etno-logocêntrico, a um status de inferioridade).

Este viés etnocêntrico pode e deve ser desconstruído com o auxílio de pensadores de múltiplas áreas do conhecimento, provenientes das mais variadas latitudes e conjunturas sócio-culturais, caso contrário a filosofia pode se ver degradada a uma espécie a mais de ferramenta para o imperialismo cultural eurocêntrico. Por que, nas aulas de filosofia, seja no ensino médio, no EJA, nas graduações ou na pós, prosseguimos prendendo estudantes em uma grade curricular que os encerra nos estreitos limites de uma filosofia européia?

Como é possível que não se descortinem horizontes mais amplos, que não se fale de filosofia oriental, africana, ameríndia…? No Brasil, esforços significativos tem sido feitos em prol da confluência entre Filosofia e Macumba (vide o Dossiê da Revista Cult) e em favor de um respeito ampliado pelo Pensar Nagô (para mencionar o excelente livro do prof. Muniz Sodré).

Neste artigo, na companhia de pensadores como Viveiros de Castro, Oswald de Andrade, Maria Cristina Ferraz e Friedrich Nietzsche, iremos sondar caminhos para uma radical descolonização da filosofia, que estique seus horizontes para além dos cárceres em que certas elites culturais desejam prendê-la. Com o auxílio de pitadas de psicodelia, iremos explorar teses acachapantes sobre a História, a Filosofia e um real polvilhado de perspectivas inumeráveis.

NIETZSCHE: A POTÊNCIA DE UM PENSAMENTO MULTIPLICADOR DE PERSPECTIVAS

É recomendável ao filósofo-artista, diz Nietzsche, interessar-se por outras perspectivas, abrindo outros olhos para além dos costumeiros. O conhecimento é tão mais completo quanto mais olhos pudermos mobilizar para observar um objeto, um problema, uma questão:

“Talvez seja indispensável, na formação de um verdadeiro filósofo, ter passado alguma vez pelos estágios em que permanecem, em que têm de permanecer os seus servidores, os trabalhadores filosóficos; talvez ele próprio tenha que ter sido crítico, cético, dogmático e historiador, e além disso poeta, colecionador, viajante, decifrador de enigmas, moralista, vidente, “livre-pensador” e praticamente tudo, para cruzar todo o âmbito dos valores e sentimentos de valor humanos e poder observá-los com muitos olhos e consciências, desde a altura até a distância, da profundeza à altura, de um canto qualquer à amplidão.” (NIETZSCHE, Além de Bem e Mal, #211)

O “ideal” epistemológico nietzschiano não faz um ídolo de qualquer Verdade com v maiúsculo, que fosse considerada como totalmente desvelável pelos poderes da razão, mas consiste, ao contrário, em mobilizar em nós a vontade de saber – ou seja, o anseio pelo conhecimento que se torna o mais forte dos afetos! – de modo a enxergar pelo máximo possível de pontos-de-vista diferentes aquilo que nos propusemos a compreender.

É como diz o Saramago em Janela da Alma: quando você vai a um museu e se depara com uma escultura, o melhor a fazer não é ficar plantado na frente dela como uma árvore imobilizada no solo, mas sim dar um giro a seu redor, espiando tudo por vários vieses. Ninguém conhece a estátua a contento só olhando-a pela frente, é preciso espiá-la pelos fundilhos, seria até mesmo desejável olhá-la de cima, com um olhar de falcão (ou de drone….), e depois tocá-la, para sentir em nossa pele o material de que é feita. Quem sabe até mesmo lambê-la para sentir na língua seu sabor…

Estou exagerando no exemplo, a ponto de pintar uma situação bizarra: se fosse realmente performada, a cena de alguém lambendo uma estátua muito provavelmente causaria uma intervenção do guardinha do museu que nos levaria direto para uma consulta psiquiátrica… Mas o que eu queria era destacar com este exemplo hiperbólico era a noção de que perspectivas múltiplas – aí incluídas as diferentes experiências sensoriais (aquilo que os gregos chamavam de stésis) – fazem parte do processo do conhecimento autêntico segundo Nietzsche.

Quem tem sede de saber, fome de conhecer, vontade de aprender, sabe que o processo em que embarcamos, quando nascemos, nada tem de estável, que somos metamorfoses ambulantes e neste navegar-pela-vida háe muito de experimentalismo, de um deslizamento em areias movediças, ou mesmo de um surfe nas ondas fluidas do real em que estamos nadando, tentando sobreviver ao escarcéu tremendo das ondas que um dia, finalmente, vão nos levar ao naufrágio da morte.

Nietzsche cria em Zaratustra um ícone mítico para uma certa leveza lúdica do sátiro dionisíaco, uma referência ao artista-da-sabedoria que fosse aprender com as mênades e os músicos… O dançarino na corda-bamba que é o Zaratustra Nietzscheano, emblema do espírito livre, aquele que rompe com o pesadume das correntes costumeiras, adquire novos olhos, indo para além das limitações que confinam as mentes dos contemporâneos.

Nietzsche mobiliza esta obra-de-arte em carne viva no sentido de libertar os aprisionados pássaros que estão retidos na gaiola do enrijecido e grave pensamento filosófico dominante: este sempre tem seus feudos defendidos por manadas de “pensadores normais” (e normalizadores), avessos a qualquer aventura dita heterodoxa, e que feito vesgos só sabem olhar, submissos, para as produções de um velho patriarca chamado Europa. Assemelham-se assim a pessoas que, dotadas de dois olhos, preferissem fechar um deles ao invés de se esforçar para abrir um terceiro, e um quarto, e um quinto…

Talvez precisemos agora descolonizar Nietzsche, fazer um uso subversivo de seu maquinário poético-filosófico, afastando para sempre qualquer conexão entre a besta-fera nazi e o Übbermench – não, Zaratustra não é o furioso loiro ariano, Zaratustra é uma mênade dançarina e um sátiro dotado de gaia ciência. O “modelo ideal” Nietzschiano não era nenhum Bismarck, mas sim… Lou Salomé ou Georges Bizet!”

“É preciso ser muito leve, a fim de levar sua vontade de conhecimento a uma tal distância e como que acima de seu tempo, a fim de criar para si olhos que abarquem milênios e, além disso, um céu puro nesses olhos! É preciso haver se livrado de muita coisa que justamente a nós, europeus de hoje, oprime, inibe, detém, torna pesados…” – Nietzsche, A Gaia Ciência, §380

Convêm acordar para o fato básico, mas que vale a pena ser re-afirmado, de que a nossa perspectiva “pessoal” atual convive com uma multiplicidade de outras perspectivas. Estou falando aqui da virtude, ou do valor diretriz, da atenção à vida em sua intrínseca multiplicidade, isto é, uma consciência clara de que convivemos com organismos psicofísicos muito diversos dos nossos próprios organismos humanos. Nestes infindos alhures que há cada para eu sempre há em profusão, para qualquer um de nós: a Outridade (como diz Octavio Paz), ou a Alteridade, é um convite não só para o conhecer, mas para o comunicar e o colaborar.

De modo que cada um pode até estar enraizado num aqui-agora, num lócus e numa época existencial que nos agarra como se fosse uma teia inescapável, condenando-nos assim a uma perspectiva limitada. Mas a partir deste lócus espaço-temporal vivemos também como organismos abertos e porosos, abríveis à percepção maravilhante de um mundo “polvilhado” de olhos outros, repleto de uma estonteante diversidade de consciências.

Este tema tem sido explorado com brilhantismo por alguns dos melhores pensadores contemporâneos, a exemplo de Thomas Nagel (The View From Nowhere), Daniel Dennett (Kinds of Minds), Alex Watts (Out of Your Mind), Michael Pollan (Como Mudar Sua Mente) ou Peter Godfrey-Smith (Outras Mentes).

É algo nesta vibe que me é sugerido pelas ilustrações do “artista visionário” Alex Grey (notório psiconauta que usa LSD, DMT e outros cogus estupefacientes). Acho impressionante a proliferação de olhos que Alex Grey utiliza em seus trabalhos como modo de comunicar algo sobre a profusão de consciências não-humanas que nos arrodeia muitas vezes sem que possamos nos dar conta desta riqueza (não quantificável em termos monetários e à qual muitos espíritos colonizados pelo capitalismo estão completamente cegos).

Gosto da profusão de olhos Alex Greyanos também porque os olhos transcendem os humanos, não são privilégio do homo sapiens, e além do mais os nossos são olhos meia-boca, bem incompetentes em comparação com os olhos tão melhores de falcões e águias. O cosmos que Alex Grey descortina em suas obras, após ter tido acesso a elas a partir da porta dos psicoativos enteógenos, é repleto de consciências de alta diversidade ôntica. Sinal de um artista-filósofo que age alerta à multiplicidade de organismos biológicos, possuidores de formas e histórias evolutivas as mais espantosas e diversificadas.

Quem o percebe melhor que o comum dos mortais é esta figura arquetípica, chamada aqui e acolá de xamã, de místico, e que eu prefiro apelidar de cosmonauta. É uma gente que faz uma psiconáutica no cosmos através da abertura audaz de olhos que o comum de nós prefere deixar trancados, com pálpebras pesadas caindo sobre eles. Esta figura xamânica, epifânica, profético-poética, marca presença numa polifonia de povos.

Diante dos “comunicados”, das pinturas, das canções, dos filmes, dos ritmos, das “filosofagens” que nos são legadas por figuras assim, fica mesmo difícil continuarmos a crer que o cosmos poderia ser, com justiça, reduzido por uma filosofia à monotonia de um descolorido sistema abstrato de ideias humanas, demasiado humanos – e ainda por cima etnocêntricas, demasiado “Europa-centradas”. E marcadas por um tenaz logocentrismo que visa expulsar da experiência humana todas as vivências supra-racionais.

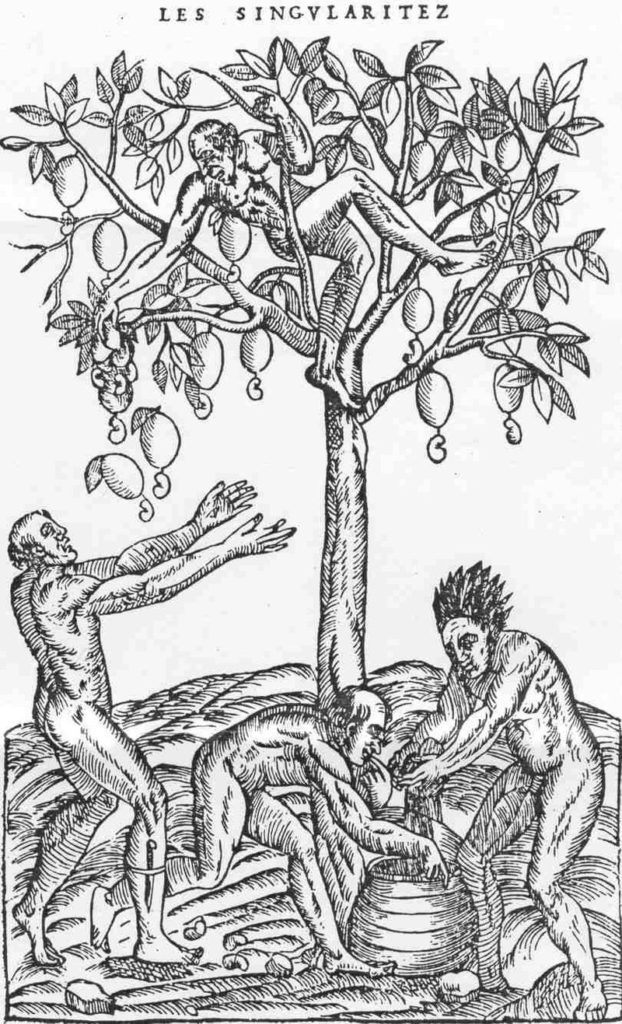

PERSPECTIVISMO AMERÍNDIO: Operador de uma radical descolonização do pensamento

Em culturas ditas “primitivas” (na perspectiva de quem se auto-arroga o título de “civilizado”, e portanto superior…), não haveremos de encontrar alternativas aos nossos modos de conceber as coisas, inclusive no domínio da filosofia, da ontologia, da ética, da metafísica? Não há os voyageurs psicodélicos que exploraram os des-limites da Psyquê e os segredos íntimos do Cosmos (e seu Cronos…) nas mais variadas culturas? Por que não nos abrirmos a este caldeirão da alteridade infinita?

Que existe uma concepção de mundo, denominada perspectivismo ameríndio, característica de certos povos da Amazônia, é algo que nos foi revelado em minúcias pela obra epifânica de Eduardo Viveiros de Castro. O antropólogo brasileiro – que também é um de nossos mais sagazes filósofos – especializou-se (por assim dizer) em Metafísicas Canibais. “A partir de uma compreensão aguçada do pensamento deleuzeano”, consegue realizar muitas proezas com sua pena pirotécnica (e às vezes até um pouco piromaníaca…) – dentre as proezas de Viveiros, Maria Cristina Franco Ferraz aponta esta:

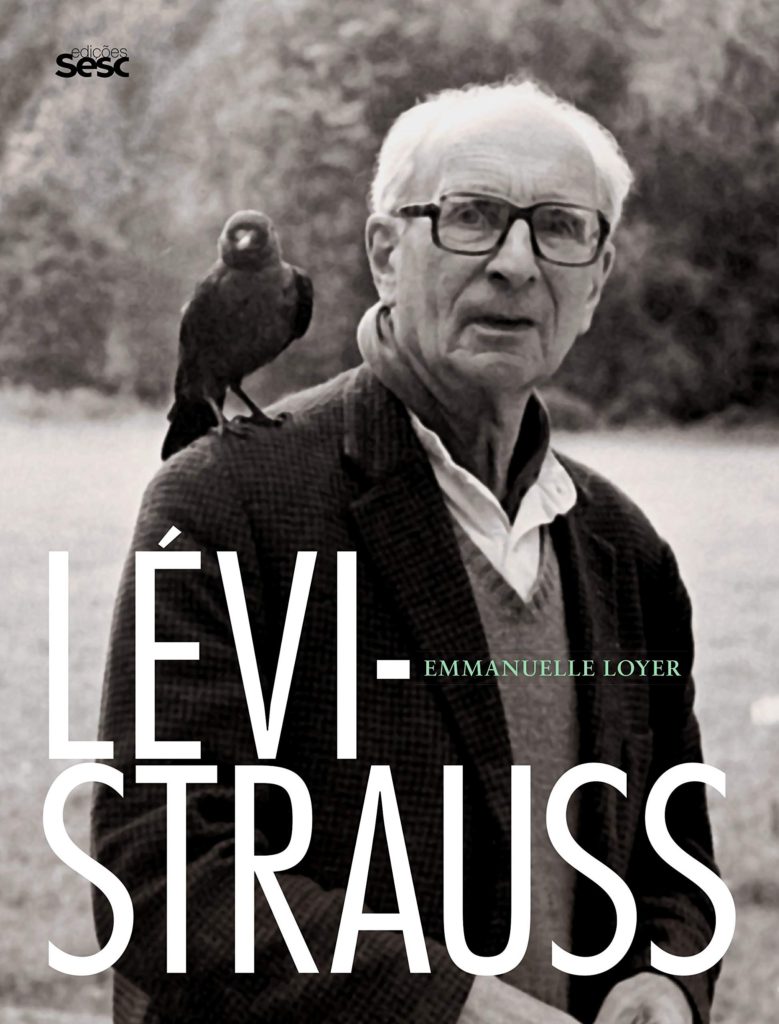

“Viveiros de Castro desdobra algumas pistas lançadas por Claude Lévi-Strauss acerca do que este chamara de pensamento selvagem dos ameríndios. Viveiros de Castro caracteriza, como próprio aos ameríndios, um perspectivismo multinaturalista que implica a ultrapassagem, como veremos, de pressupostos caros à tradição filosófica ocidental dominante. […] As pesquisas [de Viveiros de Castro] sobre as cosmopolíticas amazônicas estão ancoradas em uma noção de multiplicidade perspectiva intrínseca ao real.” (FERRAZ: 2015, p. 80)

O real, intrinsecamente múltiplo, contêm em seu seio, no bojo ôntico de seu si, uma infinidade de consciências, ou seja, de perspectivas. A Phýsis talvez possa ser descrita somente sob a guarida do processo, da procissão de uma biodiversidade mutante e movente, extinguível e evoluível. Processo sem fim de criação e destruição que os hindus identificam com o deus Shiva e que Heráclito referia como “a grande criança” divina que cria e destrói mundos, numa atividade sem fim. A dança dos elementos na sala de bailado do tempo-espaço infindos…

Mas vamos pôr os pés na lama da História através da seguinte cena descrita por Lévi-Strauss, que tem o mérito de ser bastante emblemática e memorável: narra o confronto de perspectivas que opôs, de um lado, os indígenas das Antilhas, nativos desta terra que viria a ser chamada de América, e de outro lado os conquistadores europeus. Estes últimos invadiram o continente com suas caravelas, escopetas e bíblias provindos da península ibérica renascentista e em eram, em sua maioria, súditos de monarquias absolutistas:

“Nas grandes Antilhas, alguns anos após a descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam comissões de pesquisa para averiguar se os indígenas tinham ou não uma alma, esses últimos imergiam os prisioneiros brancos para verificar, através de uma observação prolongada, se os cadáveres eram sujeitos ou não à putrefação.” (LÉVI-STRAUSS, Race et histoire, citado por VIVEIROS DE CASTRO: 2015, p. 14-15)

Este episódio anedótico revela dois procedimentos, duas perspectivas, em embate:

1ª) os europeus tendiam a considerar os nativos como subhumanos, como meros animais, de modo que a tese “índio não tem alma”, ungida pela água benta da Igreja Católica européia, sacramentará o processo de escravização das populações ameríndias.

2ª) os indígenas do continente invadido teriam suspeitado que os europeus fossem deuses, “até constatarem que seus corpos também apodreciam.” (FERRAZ, op cit, p. 80).

O extraordinário comentário de Lévi-Strauss, que faz um juízo de valor sobre estas atitudes, vale a pena ser levado em consideração: “Ante uma ignorância idêntica, o segundo procedimento [o dos indígenas que observavam se os cadáveres dos espanhóis apodreciam] era certamente mais digno de homens.” (LÉVI-STRAUSS, op cit, p. 15)

Eis uma formidável pedrada na auto-imagem narcísica dos europeus: com este petardo, em Lévi-Strauss, um francês, diz que os índios agiram com mais dignidade do que os conquistadores europeus: “A diferença entre as duas operações repousa na seguinte constatação: os europeus não podiam colocar em dúvida que os índios (como de resto todo o reino animal) tivessem um corpo, enquanto os ameríndios não poderiam sequer imaginar que os europeus não tivessem alma. Com efeito, para os ameríndios, assim como para diversas outras culturas primeiras, tudo tinha alma, inclusive os animais e os espectros dos mortos.” (FERRAZ, op cit, p. 81)

Para entender este estranho embate entre diferentes perspectivas, vale a pena relembrar a chamada Controvérsia de Valladolid (1550-1551), que Ferraz rememora assim:

“A Controvérsia de Valladolid foi um célebre debate entre Las Casas e Sepúlveda acerca da verdadeira natureza dos indígenas americanos. A solução dessa querela, que contrapôs radicalmente o dominicamo Bartolomé de Las Casas ao teólogo Juan Ginés de Sepúlveda, foi fundamental para justificar a colonização espanhola do Novo Mundo, implicando a determinação da legitimidade ou não das sociedades indígenas, com seus costumes, e produzindo justificativas morais e teóricas para a dominação dos ameríndios por direito de conquista. Forneceria, portanto, as bases para o empreendimento colonialista e para o extermínio dos modos de vida das civilizações pré-colombianas.” (FERRAZ, op cit, p. 80)

Os europeus, se terminam por incluir na categoria de animais ou de subhumanos àquela humanidade alternativa com que depararam quando aportaram no El Dorado Americano, logo descobririam o seu próprio poder descomunal de destruição e devastação. Como uma praga de gafanhotos de dimensões épicas, que devasta toda uma horta de verduras em poucos minutos, a invasão européia logo transformou-se em genocídio, pelas armas ou pelas pestes.

As epidemias que matam os nativos em quantidades assustadoras são trazidas no corpo dos europeus; sem defesas imunológicas, pereciam falecidos como moscas. Não é que os europeus tenham espalhado as doenças de propósito; mas talvez isso tenha lhes servido para reforçar ainda mais o racismo e o etnocentrismo que carregavam consigo, fazendo-lhes crer que eram dotados de corpos mais fortes e mais saudáveis do que aqueles “índios fracotes” que morriam com “doencinhas” que qualquer europeu dá conta de sarar…

Podemos falar, como faz Samuel Huntington, em um clash de civilizações? Decerto que sim, mas o interesse da obra de Viveiros de Castro não está numa re-interpretação da tese histórica do clash civilizacional, mas em revelar também o quanto as diferenças culturais também se manifestam em termo de metafísicas diversas, filosofias alternativas.

E isso nos permite descolonizar radicalmente a filosofia. Por que só figuras como Hegel e Kant seriam merecedores de serem ensinados nas cátedras universitárias? Por que os “clássicos” do pensamento se restringem a um bando de caras-pálidas europeus? Por que não poderíamos, como Viveiros de Castro não só preconiza como também pratica, discutir a fundo os conteúdos pedagógicos, éticos, estéticos, metafísicos e políticos riquíssimos que se manifestam em culturas das mais variadas, globo afora.

A filosofia poderia tornar-se enfim madura para assumir seu cosmopolitismo, sua cidadania global, tornando-se algo que não é monopólio ocidental porcaria nenhuma. A filosofia é de todos, já que todos os povos tem sua filosofia, ainda que não a chamem por este nome.

Maria Cristina Franco Ferraz alerta que é preciso muita sutileza, e muito cuidado, ao abordar “o trabalho nuançado e densamente filosófico de Eduardo Viveiros de Castro”, pois “não basta certamente inverter os termos da metafísica ocidental, caso se pretenda aproximar de metafísicas outras.” (op cit, 81)

O RADICALMENTE OUTRO ESTÁ EM TODA PARTE DE QUEM DESCENTROU-SE

Para entendermos Viveiros de Castro, temos que nos embrenhar nos meandros desta tese filosófica, desta doutrina metafísica talvez, hoje conhecido por perspectivismo. E não há um único, o que nos complica a vida: há um perspectivismo europeu (o multiculturalismo) e há um perspectivos ameríndio (o multinaturalismo), se é que não existem ainda outros perspectivismos ainda (em um autor como José Saramago teríamos um bom exemplo…).

Fiquemos, pra que as dificuldades não sejam tantas que nos desanimem, neste clash de perspectivismos. Perguntemos: qual seriam portanto as diferenças entre o “perspectivismo multiculturalista ocidental” e o “perspectivismo multinaturalista dos ameríndios”? Explica Maria Cristina:

“À diferença do multiculturalismo, o multinaturalismo não supõe algo, uma suposta coisa em si que seria ‘parcialmente apreendida pelas categorias do entendimento próprias a cada espécie’ (Viveiros de Castro, 2011, p. 40). Segundo a perspectiva multinaturalista, não existiria esse ‘algo’ idêntico que os humanos veriam como sangue e os jaguares como cauim (cerveja).

Não se trata de um relativismo que pressuporia ‘entidades auto-idênticas’, as mesmas coisas percebidas de maneiras distintas. Não há lugar para um x que seria percebido por uma espécie como sangue, e por outra como bebida. Viveiros de Castro sintetiza: ‘Efetivamente, estamos no sangue ou na bebida, ninguém bebe a bebida-em-si.’ (ibid, p. 40)

Para os ameríndios, não haveria uma referência comum (portanto, nem representação nem equivocidade), mas sempre, e de saída, referências múltiplas e ontologias variáveis. Parafraseando Deleuze, Viveiros de Castro conclui que ‘o multinaturalismo amazônico não afirma exatamente uma variedade de naturezas, mas a naturalidade da variação, a variação como natureza (ibid., p. 42)

Essa visada se esclarece ainda mais quando se compreende que a metafísica amazônica da predação é intrinsecamente relativa e relacional. Enquanto os espíritos e os animais predadores veem os humanos como presas, as presas veem os humanos como espíritos ou como animais predadores. Segundo a perspectiva multinaturalista, os animais e os outros componentes do cosmos partilham com os humanos da condição de pessoas munidas de um mesmo conjunto geral de disposições perceptivas, apetitivas e cognitivas, sendo portanto todos eles, sem exceção, em igual medida providos de uma alma. Cabe lembrar a afirmação de um xamã de Iglulik, ilha ao norte do Canadá, referida por Viveiros de Castro em outro texto: ‘o maior perigo na vida é o fato da comida humana consistir inteiramente de almas’.” (FERRAZ, op cit, p. 82)

O chamado animismo dos ameríndios significa que atribuem anima (alma) a todos os animais, de quaisquer espécies, enxergando-os como dotados da “potencialidade ontológica” de “ocupar um ponto de vista” (VIVEIROS DE CASTRO, ibid., p. 21-22): no encontro entre um elefante e um rato, entre um tigre e uma cabra, há embate de perspectivas ontológicas; por que seria diferente quando o humano da Amazônia “tromba” em seu caminho com uma pantera? Por que não teríamos também um encontro entre alteridades de perspectivas igualmente dignas quando encontram-se antropólogo e nativo?

No seguinte parágrafo, Viveiros de Castro oferece um resumo da ópera de uma Phýsis perspectivada e repleta de diferença (e diferonças):

“O perspectivismo, em suma, não é um multiculturalismo trans-específico que afirmaria que cada espécie possui um “ponto de vista” subjetivo (uma opinião) particular sobre um mundo real objetivo, uno e auto-subsistente. O que ele afirma não é a existência de uma multiplicidade de pontos de vista, mas a existência do ponto de vista como multiplicidade. Por outras palavras, o perspectivismo não supõe uma Coisa-em-Si parcialmente apreendida pelas categorias do entendimento próprias de cada espécie; não se imagine que os índios imaginam que existe um “algo = x”, algo que, por exemplo, os humanos vêem como sangue e os jaguares como cerveja. O que existe na multinatureza não são substâncias auto-idênticas diferentemente percebidas, mas multiplicidades imediatamente relacionais do tipo sangue-cerveja. Não há um x que seja sangue para uma espécie e cerveja para outra; há, desde o início, um sangue-cerveja que é uma das singularidades ou afetos característicos da multiplicidade humanos-jaguares.” EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO

Pensemos nas posições de predador e presa, por exemplo: é lição simples de perspectivismo, já que, como explica Viveiros, “as posições primárias de predador e presa envolvem necessariamente outros coletivos, outras multiplicidades pessoais em uma situação de alteridade perspectiva.” (ibid., p. 23-24) Quando o lobo e o coelho se encontram, na perspectiva do lobo é o o coelho que aparece como comida, já na perspectiva do coelho… o lobo delineia-se como comedor, perigo moral. Mas, caso dê conta de escapar das mandíbulas cheias de dentes afiados do lobo, o coelho também terá que alimentar-se e verá, sob sua perspectiva, algum outro organismo como presa… O gato é presa na perspectiva do cão, mas é predador na perspectiva do rato…

“Nossa antropologia popular vê a humanidade como tendo sido erigida sobre bases animais, normalmente ocultadas pela cultura (…), mas o pensamento indígena conclui, ao contrário, que, tendo sido outrora humanos, os animais e os outros existentes cósmicos continuam a sê-lo, mesmo se o são de uma maneira não evidente para nós.” (VIVEIROS DE CASTRO, ibid, p. 35)

Seria possível, pois, falarmos, sem cair no ridículo, em uma espécie de “subjetividade animal”, ou seja, na existência de uma vivência pessoal do sapo, da anta, do macaco, de qualquer organismo vivo que se queira, e sempre marcada por uma certa perspectiva? É uma ideia que marca presença também em certos pensadores clássicos da filosofia ocidental quando estes se debruçam sobre o problema da origem dos valores e tentam empreender uma espécie de genealogia do bem e do mal, como faz o filósofo escocês David Hume:

“Se há algum princípio, de entre os que a filosofia nos ensina, em que possamos ter inteira confiança, este me parece poder ser considerado certo e indubitável: que nada é, em si mesmo, valioso ou desprezível, desejável ou odioso, belo ou disforme, pois estes atributos derivam da estrutura e constituição peculiares das afecções e sentimentos humanos. O que a um animal parece o mais delicioso alimento é por um outro considerado detestável. O que enche de deleite a sensibilidade de um é capaz de produzir desagrado em um outro.” – DAVID HUME, “O Cético”, in: Ensaios Morais, Políticos e Literários.

Em outros termos: um macaco, diante da Miss Universo (humana), não enxergará lá muita beleza e preferirá, sem dúvida, a graça tão maior de qualquer macaca. Para a sapa, não há bicho que mais se assemelhe a um “príncipe encantado” do que um sapo. E tem besouro pra quem até bosta é ouro…

Se descambamos para a peraltice, é para que nosso texto enfim possa aproximar-se de novo interlocutor: Oswald de Andrade, cuja obra pode com muita fecundidade ser posta em diálogo com o perspectivismo ameríndio revelado através da pena de Viveiros de Castro. Afinal em ambos parece existir um “gosto de revirar a metafísica pelo avesso”, como aponta Maria Cristina Franco Ferraz, esta audaz empreendedora da aventura de pensar pontes possíveis entre estes autores e o pensamento Nietzschiano:

“Na primeira dissertação da Genealogia da Moral, Nietzsche recorre a uma breve parábola – gênero tradicionalmente ligado à palavra evangelizadora e às lições morais – na qual se expressam duas perspectivas: a do cordeiro [Lamm] e a da ave de rapina. Nesse texto polifônico em que o filósofo disseca as estratégias do ressentimento, inventor de valores morais, eis o que o cordeiro diz a seus congêneres: “essas aves de rapina são más; e quem for o menos possível ave de rapina, ou antes o seu oposto, cordeiro – este não deveria ser bom?”

Conforme apontado por Deleuze (1983, p. 136-142), esses cordeiros põem em funcionamento um jogo dialético a fim de erigir simulacros de afirmação-de-si como bons, uma auto-construção de si como portadores do Bem, a partir de uma operação de dupla negação. Para isso, começam marcando o outro (a ave de rapina, generalizada) como má, portadora do Mal. A partir da negação do outro, extraem por meio de duas reduções lógicas (“quem for o menos possível ave de rapina, ou antes o seu oposto, cordeiro”) a conclusão do paralogismo. A conclusão se apresenta, de modo significativo, como uma pergunta para os outros membros do rebanho: “este não deveria ser bom?”

Ressalte-se a genialidade falseadora presente na operação presente na operação intermediária, que consiste em deslizar, sutilmente, da comparação (“quem for o menos possível ave de rapina”) para a violência de um regime de franca oposição (“ou antes o seu oposto, cordeiro”). Não se trata nesse caso de uma simples progressão, mas de um salto astuto, uma vez que a oposição assim obtida secreta o solo comum necessário à invenção de valorais morais dicotômicos e universalmente aplicáveis.

(…) O cordeiro coloca em um mesmo plano duas perspectivas distintas, transformadas então em antagônicas, introduzindo por sob ambas as perspectivas um pretenso substrato comum, neutro, e além disso, dotado de livre arbítrio… Conforme enfatizou Deleuze, esse cordeiro silogístico, expressão do ressentimento, inventa dessa maneira a ficção do sujeito como força neutra, separada de suas manifestações. A essa força assim autonomizada irá se exigir que responda pelo que supostamente escolheu ser. Eis, em suma, o que se encontra em jogo na operação: a instauração de um jogo dual no qual a alteridade é de saída domesticada, neutralizada, reconduzida à categoria mesmo,na figura do oposto ou do contrário. O que era pura diferença se transforma em oposto do cordeiro, e este passa consequentemente a funcionar como funcionar como referência comum, universal. Simultaneamente, por efeito da mesma operação, o outro (ave de rapina) se torna moralmente imputável por ser aquilo… que é. ” (FERRAZ, op cit, p. 85)

Pode-se debater por horas, dias e meses sobre o que Nietzsche fez na Genealogia da Moral, este empreendimento filosófico que procura reinserir o Bem e o Mal no fluxo da história, mostrando suas raízes nos embates de perspectivas. Será que cordeiro e ave de rapina são de fato bons exemplos, paradigmas adequados, ou tendem a “animalizar” um problema humana?

É, de todo modo, um dispositivo de reflexão interessante: Nietzsche pinta a “cordeirice” como uma perspectiva ressentida, do fraco que condena moralmente aquele que é mais forte, e mostra-nos claramente uma outra perspectiva quando faz-nos ouvir a voz da ave de rapina que, com um ar zombeteiro, diz: “nós nada temos contra esses bons cordeiros, pelo contrário, nós os amamos: nada é mais saboroso do que um tenro cordeirinho!”

As figuras nietzschianas do cordeiro e da ave de rapina ilustram bem uma tradição ética para a qual os valores não são absolutos, imutáveis, inscritos desde sempre e para sempre num Céu de ideais incorruptíveis. Sugere que, para entendermos a gênese dos valores morais, precisamos do perspectivismo e da historicidade. Só o procedimento genealógico, apto a captar tudo o que há de processual no real, pode vir a decifrar, ainda que parcialmente, o enigma do que há. Além disso, Nietzsche traz uma reflexão sobre a predação (as relações entre predador e presa), a dominação, a diferença de potência etc.

Em Nietzsche, mas também em Hume ou Spinoza, assim como em Epicuro e Lucrécio, temos uma doutrina ética que vê as valorizações éticas (bom e mau, virtuoso ou virtuoso, nobre ou ignóbil) e estéticas (belo e feio, agradável ou repulsivo) sempre ligadas a uma certa perspectiva desejante. Corpos diferentes, em perspectivas que diferem, terão que divergir nas suas apreciações do que é bom e do que é ruim, do que é lindo e do que é horrível. A criatura que para um ser humano pode parecer a mais horrenda (uma barata, um rato…) com certeza encontra quem lhe ache uma graça irresistível e digníssima de ter sua espécie perpetuada através de novas gerações…

Expondo a diferença entre o cordeiro e a ave de rapina, Ferraz aponta que segundo Nietzsche a cordeirice é a condição daqueles que estão presos a uma valoração moral que é fruto do ressentimento e da negatividade:

“Nietzsche enfatiza de que modo a negatividade, expressão do ressentimento, tornou-se criadora de valores na tradição cultural do Ocidente. Na sequência, o filósofo denuncia de que maneira a ficção dos valores morais e o julgamento dela derivado necessitam se apoiar na crença em um sujeito substancializado e neutro, passível de ser julgado (ou louvado) simplesmente pelo que é. A valoração moral supõe, portanto, o estabelecimento de uma relação com a alteridade apta a destruí-la, na medida em que a insere em um jogo de oposições simétricas e bipolares, regido pela negatividade. Esse meio hegemônico de erigir valores e de produzir modelos de identidade não pode dispensar a ficção de um jogo dialético entre nós e os outros, tão presente em construções políticas e sociais.

O contraponto intervém pela voz da ave de rapina que, sem ter necessidade da opinião dos outros (portanto de qualquer rebanho) e tampouco de fazer complôs, talvez diga para si mesma, com um leve ar zombeteiro: “nós nada temos contra esses bons cordeiros, pelo contrário, nós os amamos: nada é mais saboroso do que um tenro cordeirinho!” Essa outra perspectiva não exala rancor, mas se exprime com ingênua malícia e muito bom-humor. A argumentação lógica do cordeiro dialetizante é colocada em xeque através de um riso franco, leve, salutar. Nenhum traço de rancor ou amargura; em seu lugar, um gosto, um desejo declarado de comer o outro. Reencontramo-nos na relação de predação, ligada aqui não à negatividade mas à expressão direta de um desejo de alteridade, de um movimento de extravio de si para devir outro.” (FERRAZ, p. 86)

A ave de rapina que devora o cordeiro, se formos literais e biologicistas, apenas deseja satisfazer suas necessidades, matar a fome ainda que sob o preço, pago sem grandes escrúpulos morais, de matar o outro para depois comê-lo. Nietzsche, que não tem pendor nenhum pelas ciências exatas ou pela expressão positivista ou matemática, utiliza as noções de forma metafórica – assim como o camelo, o leão, o dragão e a criança, na fábula Das Três Metamorfoses que inaugura Assim Falava Zaratustra, também são metáforas.

A antropofagia de Oswald de Andrade também é conceito bem mais metafórico do que literal. Oswald não é exatamente o apologista do canibalismo, que prega em manifesto que matemos seres humanos para mandá-los, feito churrasco, pança abaixo. Publicado em 1928, o Manifesto Antropófago, explica Ferraz, encara a tarefa hercúlea de abrir novos horizontes para a problemática questão de nossa identidade nesta “terceira margem que é o Brasil”:

“Tal como na perspectiva da ave de rapina nietzschiana, um tom leve, jocoso e alegre percorre o manifesto oswaldiano. Uma afirmação retorna em ritornelo: ‘A alegria é a prova dos nove.’ Essa alegria é diretamente ligada ao desejo pelo outro, formulado explicitamente no texto desde o início: ‘Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.’ Regido por essa lei, o negativo (‘o que não é meu’) não se confunde com uma negação do outro, com sua redução ao mesmo, tal como aquela efetuada pelo cordeiro moralizante. Resulta, antes, da afirmação e da positividade de um interesse intenso, inelutável. Vale lembrar a etimologia da palavra ‘interesse’: inter esse, ser entre, existir por entre (Viveiros de Castro, ibid, p. 58).

A rigor, já não se trata nesse caso do dualismo eu/outro, mas de um inter-esse, de um entrelugar, de uma flecha desejante lançada em um movimento vertiginoso de perda irreversível de si. Trata-se de outrar-se, verbo cuja existência em nossa língua devemos a Bernardo Soares / Fernando Pessoa. Na afirmação ‘só me interessa o que não é meu’ pode-se ouvir, com pequenas orelhas nietzschianas, a expressão de um desejo de deglutir o outro, implodindo assim a entediante prisão do ‘eu’ e suas coagulações identitárias.” (FERRAZ, p. 87)

A antropofagia de Oswald aparece então como metáfora de uma atitude diante da alteridade, que não é o isolacionismo de uma identidade segura de si, mas uma aventura de outrar-se, devorando o outro e assim metamorfoseando o eu.

Para escapar da prisão do eu, para transcender a jaula de uma pertença identitária demasiado rígida, Oswald fará uso da imagem do animal mítico das tribos tupis: o Jabuti, cuja característica principal seria sua astúcia, sua Métis (Détienne e Vernant, 1974). O Jabuti malandro é bem diferente do cordeiro moralista de Nietzsche, e através deste bicho astuto o que Oswald pretende é oferecer uma versão alternativa para a história da colonização do Brasil.

Escreve Oswald: ‘Não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o Jabuti’. A vingança do Jabuti não se confunde com o rancor secretado pelo cordeiro. O Jabuti é movido por um desejo de absorver o outro, sem ser guiado pela necessidade de dissolver ou de atenuar a tensão inerente a toda relação com a alteridade. Comer, aqui, não implica de modo algum a eliminação do outro; ao contrário, trata-se de se nutrir de alteridade, de deglutir inimigos que se honram, colocando em marcha um dispositivo de variação infinita tanto do outro quanto de si, ambos tragados por uma voragem de outramento.” (FERRAZ, p. 88)

A voragem de outramento é o destino de uma filosofia audaz o bastante para apontar navios rumo ao alienígena, ao estranho, ao diverso, ao queer, ao selvagem, às múltiplas faces do outro. O radicalmente outro está em toda parte para quem soube descentrar-se de si.

Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro

www.acasadevidro.com/filosofia

BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, Oswald. A Utopia Antropofágica. Ed. Globo.

FERRAZ, Maria Cristina Franco. Ruminações. RJ: Garamond, 2015.

HUME, Davi. Ensaios Morais, Políticos e Literários. In: Os Pensadores, Abril Cultural.

LÉVI-STRAUSS. Race et histoire.

NIETZSCHE. Genealogia da Moral; Além de Bem e Mal; Assim Falava Zaratustra.

VIVEIROS DE CASTRO. Metafísicas Canibais.

APRECIE TAMBÉM / SIGA VIAGEM:

COMPARTILHE:

Publicado em: 14/10/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes